|

Erster Teil: Mit dem

Womo auf dem Camino Francés

von Pamplona bis Sarría

Dienstag, 10. Juli - Anreise von

Italien über Frankreich nach Spanien

Novara bis Arenzano – 142 km

Nach schwerem Abschied

von unserem Enkel und unserer Tochter am

Flughafen von Malpensa beginnt nun unser eigentliches Reisevorhaben.

Heiliger Jacobus, wir kommen!

Westlich von Malpensa verlassen wir die Lombardei und sind nun im

Piemont. Wir fahren einige Kilometer durch den Parco Ticino

mit herrlichen Wäldern, überqueren den Ticino mit seinem jadegrünen

Wasser und stellen fest, dass unsere Reise in der Provinz

Novara beginnt. Wie passend: Die spanische Provinz Navarra

ist unser Reiseziel.

Wir

durchqueren die Provinzhauptstadt Novara, die übrigens

eine Partnerstadt von Koblenz ist. Der Turm des neoklassizistischen

Doms mit seinen umlaufenden Säulengalerien fällt schon von weitem

ins Auge. Die Stadt blickt auf eine sehr wechselvolle Geschichte

zurück. Sie wurde von den Ligurern gegründet und wurde später

römisches Munizipium. Im Mittelalter war sie erst eine freie

Kommune, musste sich dann im 14. Jahrhundert der Herrschaft der

Visconti unterstellen. Gemeinsam mit Mailand fiel die Stadt 1535 an

Österreich, 1734 übernahm Sardinien die Kontrolle.

Einige Kilometer südlich von Novara durchqueren wir das

Reisanbaugebiet von Vercelli (größtes Reisanbaugebiet

in Europa).

|

Abbildung oben:

Manche Reissorten

werden auf

überfluteten Feldern

angebaut. Das

Überfluten wird

durch kleine Dämme

ermöglicht. Der

Wasserstand muss

regulierbar sein,

man lässt ihn mit

zunehmender Höhe der

Pflanzen ansteigen;

zur Ernte wird das

Wasser abgelassen.

|

Eigentlich wollten wir auf einem Wohnmobilstellplatz in

Alessandria übernachten, aber es ist noch früh am Abend, als wir

dort ankommen, und so beschließen wir, weiter ans Mittelmeer zu

fahren und westlich von Genua an der Riviera dei Fiori ein

Plätzchen für die Nacht zu suchen.

Kurz

bevor wir das Piemont verlassen, beginnt die typische

Berglandschaft Liguriens (mit dicht bewaldeten Hügelketten und

malerisch dazwischen eingestreuten Dörfchen) und damit auch

das übliche Tunnelhopping. Rein in den Tunnel, raus aus dem Tunnel,

rein in den Tunnel, raus aus dem Tunnel…

Westlich von Genua sehen wir

dann endlich vor uns das Mare Mediterraneum. Über dem Meer stehen

rosa Wölkchen am noch hellen Abendhimmel – ich meine mich aus

Pfadfinderzeiten zu erinnern, dass das Schönwetterwolken sind.

Bestimmt!

In Arenzano verlassen

wir die Autobahn und stellen uns auf den Parkstreifen rechts der

Uferstraße vor Arenzano, der Via Aurelia di Levante (SS1), direkt an

der Strandpromenade, mit herrlichem Blick aufs Meer und die

abendlich erleuchtete Stadt Arenzano.

Mittwoch, 11. Juli 2007

Gestern Abend haben wir lange an der Strandpromenade von Arenzano

gesessen – natürlich mit einem leckeren Gläschen Rotwein. Die

Guardia Costiera und ein Feuerlöschboot fuhren auf und ab, ein

Polizeihubschrauber kreiste über der Bucht. Klarer Fall, meint mein

kriminalistisch geschulter Liebster, der italienische

Staatspräsident ist hier – oder vielleicht der Papst? Auf der

Promenade patrouillieren verdeckte Ermittler, die uns genau im Auge

behalten. Die meisten von ihnen drehen kurz hinter unserer Bank um

und spazieren erneut an uns vorüber. Eine Agentin mit goldenen

Schuhen und Goldtäschchen, die mein Liebster gerne noch ein zweites

Mal in Augenschein genommen hätte, kommt allerdings nicht mehr

zurück. Schade. Jetzt können wir schlafen gehen. Sorgen um unsere

Sicherheit müssen wir uns nicht machen, die anderen haben mehr Angst

vor uns als wir vor ihnen.

Am

Morgen stellen wir fest, dass wir gut und ruhig geschlafen haben und

machen uns schon zeitig um 8 auf die Socken. Unser Tagesziel ist

Narbonne, und das ist noch ein gutes Stück von hier entfernt.

Arenzano bis

Narbonne - 593 km

Berühmte Badeorte liegen an unserer

Route entlang der Riviera dei Fiori wie Perlen an einer Kette

aufgereiht: Savona, Albenga, Alassio, Imperia, San Remo,

Bordighera. Wir sehen sie unter uns vorbeiziehen, während wir

auf der Autostrada dei Fiori Richtung Westen auf Frankreich zu

fahren.

Hinter Ventimiglia

begrüßt uns La Grande Nation mit einem überwältigenden Blick auf

Menton. Von Monaco sehen wir außer dem Autobahnschild

nichts, denn die Autostrada zieht sich nun von der Küste ins

gebirgige Hinterland zurück. Wir hätten den Grimaldis ja gerne mal

zugewinkt und ihnen viel Glück für die nächsten Ehen und Eskapaden

gewünscht…

Die Fahrt durch

die Landschaft der Provence mit dichten Pinienwäldern, sanften,

bewaldeten Hügeln und kleinen terracottafarbenen Ortschaften ist

zwar wohltuend für die Augen, aber etwas eintönig.

Spektakuläre Ausblicke wie auf dem Foto unten sind eher selten.

Auf einem Rastplatz hinter Aix-en-Provence

genehmigen wir uns unter Pinien die Reste unseres gestrigen

Grillmahls: provencalische Bratkartoffeln – direkt aus der Pfanne -

mit Sauerrahmdip und eine Kanne kalten Milchkaffee. Herrlich!

Von unserem schönen Rastplatz schauen

wir auf ein Lavendelfeld. Zum Glück riechen wir es nicht –

Lavendelgeruch erinnert mich immer an das Parfüm meiner Oma. Nichts

gegen meine Oma – ich liebte sie, nur eben ihren Sonn- oder

Feiertagsduft nicht.

Bei der Weiterfahrt hören wir uns den

ersten Teil von

Hape Kerkelings Beschreibung seiner Pilgerwanderung an. "Ich bin

dann mal weg" - ein Buch, das man mit Genuss liest und ständig hin

und her gerissen ist zwischen großem Interesse (bezüglich seiner

Ausflüge in die Philosophie), tiefem Mitgefühl (bezüglich seiner

diversen Aua-Zonen), Neugierde (bezogen auf den Menschen Kerkeling

und sein bisheriges Leben) und Schmunzeln bis hin zum lauten

Loslachen (wenn der Komiker und gute Beobachter zum Zuge kommt). Nun

liest er uns also sein Tagebuch persönlich vor. Schwer zu sagen, was

schöner ist. Ich würde sagen, man muss beides haben,

Buch und

CD. Erst das Buch lesen, um zu wissen, wo man ganz genau

hinhören muss, um nicht etwas Wichtiges zu verpassen. Ich habe das

Buch so aufmerksam gelesen, dass ich an mich halten muss, um Günther

nicht ständig zu verraten, was als nächstes kommt.

Die an uns vorüber ziehende

Landschaft wird nun von Zypressen und weiten Feldern und Wiesen

beherrscht. Wir fahren durch die Cevennen, die das

südöstliche Ende des Zentralmassivs markieren, der großen

Plateauregion Mittelfrankreichs. Die alte Stadt Nimes

lassen wir im wahrsten Sinne des Wortes links liegen. Nîmes

wurde 121 v. Chr. von den Römern unterworfen und entwickelte sich

dann – als das antike Colonia Augusta Nemausus – zu einer

wirtschaftlich bedeutenden Siedlung. Im 5. Jahrhundert n. Chr. wurde

die Stadt von den Westgoten zerstört, geriet im 10. Jahrhundert

unter die Herrschaft der Grafen von Toulouse und fiel im

13. Jahrhundert schließlich an Frankreich. Wenn man diese kurzen

Geschichtsabrisse liest, vergisst man allzu oft, dass dahinter immer

furchtbare Schicksale stehen von Menschen, die ohne ihr Zutun in

diese politischen Machtspielchen verwickelt wurden.

Hinter Nimes erfreuen wieder

ausgedehnte Pinienwälder unsere allmählich müder werdenden Augen.

Leider kommt auch schon wieder eine „Bezahlstation“ in Sicht.

Günther findet, dass das auf diesem Autobahnstück wirklich

„tierisch“ ist – zumal er mit seinem immer noch sehr schmerzenden

rekonvaleszierenden linken Arm Mühe hat, die Tickets zu ziehen und

das Geld in den entsprechenden Geldschlitzen zu deponieren. 35 Euro

haben wir bis hierher – d.h. 28 km vor Montpellier - abdrücken

müssen. Und jetzt kommen noch 7,30 Euro hinzu. Die nehmen’s von den

Lebendigen, meint der Womochef. Recht hat er, aber von wem sollen

sie’s sonst nehmen?

Südlich von uns liegt die Camargue.

Günther meint, er hätte auch schon zwei wilde Pferde gesehen - woran

mag er erkannt haben, dass sie wild sind??? Egal, allein der Glaube

zählt.

Jetzt sind wir im Departement Herault,

das zur Region Languedoc-Roussillon gehört, einer

welligen Hügellandschaft mit zahlreichen Flussläufen. Ah, ich

erinnere mich: Von hier kommt der leckere und preiswerte Rotwein,

den wir so oft im Urlaub getrunken haben. Ich schreib’s und sehe

beim Aufblicken die ausgedehnten Weinplantagen rechts und links der

Autobahn.

|

Die Languedoc

nahm früher einen

Großteil

Südfrankreichs ein.

Die römische

Besetzung vom 1. bis

4. Jahrhundert ließ

die Region zu einem

kulturellen und

geistigen Zentrum

werden. Es besaß

eine eigene Sprache

(die langue d’oc)

und eine eigene

Kultur, die auf die

Katharer zurückgeht.

– Die Geschichte der

Katharer, über die

ich viel gelesen

habe, ist

faszinierend. Die

Gemeinschaft der

Katharer war eine

weit verbreitete

religiöse Bewegung

des Mittelalters.

Sie zeichnete sich

durch das Einhalten

einer strengen

Askese aus und

vertrat eine

dualistische

Theologie, der

zufolge das

Universum aus einer

von Gott

geschaffenen

spirituellen und

einer vom Satan

beherrschten

materiellen Welt

besteht. Ihre

stärkste

Gefolgschaft

versammelten die

Katharer hier in

Südfrankreich, wo

sie meist Albigenser

hießen. Fast der

gesamte Adel zählte

zu ihren Anhängern.

Als die Grafen von

Toulouse und Foix

sich gegen die

katholische Kirche

und den König von

Frankreich wandten,

kam es zu den

Albigenserkriegen

(1209-1229). Der

Rückgang der

Bewegung erklärt

sich jedoch nicht

nur durch die

Verfolgung durch die

Inquisition, sondern

auch durch die

Verbreitung der

Bettelorden,

insbesondere der

Franziskaner.

Hatten nicht auch

die Templer etwas

gegen die Katharer?

Irgendwas schlummert

da in meinem

Hinterkopf; ich muss

das unbedingt mal

nachlesen. Auf jeden

Fall waren die

Tempelritter in

dieser Gegend hier

auch sehr aktiv.

|

Gegen 4 Uhr kommen wir in Narbonne an, wo unsere

heutige Tagestour zu Ende ist. Auf dem Womo-Stellplatz in

Narbonne-Plage wollen wir heute übernachten.

|

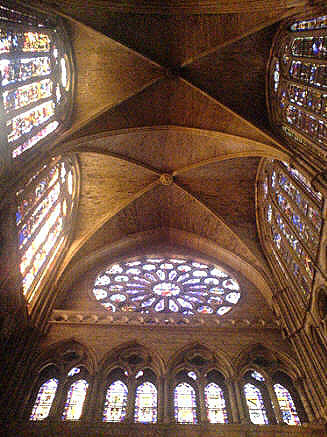

Narbonne

ist ein

Umschlagszentrum für

Wein und ein

bedeutender

Industriestandort.

Zu den historischen

Sehenswürdigkeiten

gehören Überreste

aus der Römerzeit,

die Kathedrale

Saint-Just

(Baubeginn 1272, bis

heute unvollendet)

sowie der ehemalige

erzbischöfliche

Palast (13.

Jahrhundert), in dem

sich heute das

Rathaus und ein

Museum für Kunst und

Archäologie

befinden.

118 v. Chr. wurde

Narbonne die erste

Kolonie der Römer in

Gallien. Vom dritten

Jahrhundert bis 1801

war die Stadt Sitz

eines Erzbischofs.

Im fünften

Jahrhundert wurde

sie von den

Westgoten und 719

von den Sarazenen

erobert. Bis zu

Beginn des 14.

Jahrhunderts besaß

sie einen großen

Hafen, der jedoch

später versandete.

1507 ging Narbonne

an die französische

Krone über.

|

Kathedrale

Saint-Just

Bevor wir zum Wohnmobilstellplatz in

Narbonne-Plage fahren, wollen wir noch Mineralwasser

und Brötchen kaufen. Gleich bei der Autobahnausfahrt ist ein

Carrefour-Supermarkt, wo man fast alles bekommt, was das Herz

begehrt. Als wir den Parkplatz des Einkaufszentrums verlassen, macht

es laut vernehmlich „plop“ an unserem Womo. Was war das? Nix, meint

mein Gemahl, alles in Ordnung. Aber von nun an hören wir ein

rumpelndes Geräusch…

Nachdem wir auf dem Stellplatz, der

direkt am Strand von Narbonne liegt und Platz für mindestens

100 Womos bietet, angekommen sind, suchen wir uns ein annehmbares

Plätzchen für unseren Hiram. Schatten gibt es hier nicht, aber es

weht ein kühles Windchen, so dass man es auch in der Sonne aushalten

kann.

|

Stellplatz-Nr.

9543

|

|

|

Straße:

|

Route de Gruissan

|

|

Land-PLZ-Ort:

|

F-11100 Narbonne,

Ortsteil

Narbonne-Plage

|

|

geöffnet von-bis

|

|

|

max. Aufenthalt

|

|

|

Anzahl

|

|

|

Gebühren

|

|

|

Ver- und

Entsorgung

|

|

Bodeneinlass, FriWa-Zapf, Fäk-Ents., WC, Müllcontainer

|

|

|

Hinter einer kleinen Düne liegt das

Meer, dem wir jetzt unbedingt unsere Aufwartung machen wollen. Nach

einer regelrechten Wanderung über den superbreiten (ca. 50 m)

Sandstrand, erreichen wir die Waterkant, begierig auf ein kühles Bad

im Mittelmeer. Kühl ist jedoch eine starke Untertreibung für das

Eiswasser, in das wir uns da begeben. Brrr!!! Günther – mein Held -

dippt seinen Astralkörper nur kurz hinein, während ich mich zu sehr

vor Erfrierungen an edlen Körperteilen fürchte, und es nur bis Mitte

Oberschenkel schaffe. Unglaublich, wie kalt das Meer noch im Juli

ist! Es hat höchstens 17 oder 18 Grad (was uns wenig später Womo-Kollegen

auf dem Platz bestätigen). Das war also ein Satz mit X.

Und dann stellen wir auch noch fest,

dass wir Anrecht auf einen fragwürdigen Titel haben: Pechvögel des

Tages! Das „Plop“ am Supermarkt war ein geplatzter Reifen. Suuuuper!

Mit der tatkräftigen Hilfe von zwei

herbei eilenden Womo-Kollegen wird die Panne behoben, aber nun haben

wir keinen intakten Reservereifen mehr, und das ist uns überhaupt

nicht geheuer.

Nachdem Günther sich wieder in einen

ansehnlichen Ehemann verwandelt hat, genießen wir unser abendliches

Grilldinner. Bei einem Verdauungsspaziergang über den Platz – den

machen hier, wie’s scheint alle, treffen wir auf einen der Womo-Samariter

von vorhin und werden eingeladen, uns zu der kleinen Runde vor

seinem Mobil zu gesellen. Also hole ich unsere Stühle, und ein

Fläschchen guten alten Grappa kommt auch noch mit. Der Schreck muss

begossen werden! Es ist nett und gemütlich bei den Wohnmobilisten

aus Heinsberg, die übrigens Freunde in Bad Honnef haben. Während der

Unterhaltung muss ich mir wohl das eine oder andere Gläschen Grappa

eingeschüttet und es wohl auch getrunken haben…

Donnerstag, 12. Juli 2007

O-oh! Nie wieder Alkohol! Heute

Morgen fühle ich mich nicht wie andere Frauen.

Wir haben beschlossen, zwei neue

Reifen für unseren Hiram zu kaufen. Ein Anruf beim ADAC hilft uns

mal wieder weiter. Der ADAC-Mitarbeiter sucht uns einen

Reifenhändler in Narbonne heraus und fragt dort auf unser Bitten

auch an, ob die richtige Reifengröße auf Lager ist. Zum Glück ist

das der Fall, und wir begeben uns erleichtert auf die – etwas

nervende – Suche nach der Firma Euromaster, die sich in einem Winkel

in der Route de Pergignan versteckt hat.

Die Reifenaktion dauert bis 12 Uhr,

so dass wir mit einer riesigen Verspätung unsere heutige Tagestour,

die uns nach Pamplona bringen soll, antreten.

Narbonne - Pamplona, 578 km

Die Fahrt durch die Languedoc tut den

Augen und der Seele gut. Grüne Hügel, goldene Getreide- und

leuchtend gelbe Sonnenblumenfelder, dazwischen Pinien, Zypressen,

Birken, Weiden u.v.a. Laubbäume, beschauliche Dörfchen und immer

wieder altehrwürdige Gemäuer aus vergangenen Jahrhunderten.

Von einem schön angelegten Rastplatz, auf dem

wir eine kurze Räkelpause einlegen, hat man eine hervorragende Sicht

auf die Altstadt von Carcassonne.

So schön sind hier die Rastplätze

Blick auf die Oberstadt von Carcassonne

|

Carcassonne

Die

von

einer

doppelten

Ringmauer

umgebene

Oberstadt

von

Carcassonne

ist

ein

großartiges

Beispiel

für

eine

befestigte

mittelalterliche

Stadt

in

Europa.

Einige

Bauten

stammen

aus

dem

5.

Jahrhundert,

der

Ära

der

Westgoten,

andere

aus

dem

11.

bis

13.

Jahrhundert.

Sehenswert

sind

die

Burg

aus

dem

12.

Jahrhundert

und

die

Kirche

Saint-Nazaire

(11.-14.

Jahrhundert).

An

der

Stelle

der

Oberstadt

befand

sich

einst

eine

römische

Siedlung,

die

im

5.

Jahrhundert

unter

die

Herrschaft

der

Westgoten

kam.

Im

8.

Jahrhundert

fiel

die

Stadt

an

die

Franken.

Während

der

Kreuzzüge

gegen

die

Albigenser

wurde

Carcassonne

von

den

Anglonormannen

unter

Simon

de

Montfort

erobert,

der

die

Einwohner

töten

ließ.

Die

Stadt

ging

1247

in

den

Besitz

der

französischen

Krone

über.

Zu

jener

Zeit

gründete

der

französische

König

Ludwig

IX.

die

neue

Stadt

(Unterstadt)

am

anderen

Ufer

der

Aude.

|

Alle Einwohner der Stadt niedergemetzelt! Das

Mittelalter war schon eine grausige Zeit, denke ich,

aber ist unsere Neuzeit eigentlich nicht auf

ihre Art noch schlimmer? Die Methoden der Menschen,

einander umzubringen und zu quälen, sind „perfekter“

geworden.

Nach der Languedoc

durchfahren wir die landschaftlich ebenso schöne

Region Midi Pyrenées, zu der auch das

Département Haute Garonne gehört,

dessen Hauptstadt Toulouse ist. Unsere

Route streift die Stadt allerdings nur, und wir

sehen lediglich hässliche Wohnsilos.

|

Toulouse

ist

Hauptstadt

der

Region

Midi-Pyrénées

und

Verwaltungssitz

des

Départements

Haute-Garonne.

Im

Mittelalter

war

die

Stadt

Hauptstadt

der

Region

Okzitanien.

und

bis

zur

Französischen

Revolution

offizielle

Hauptstadt

der

Provinz

Languedoc.

Seit

den

1980er

Jahren

hat

sich

Toulouse

zu

einem

der

bedeutendsten

Luftfahrtzentren

der

Welt

entwickelt.

Etwa

34.000

Beschäftigte

arbeiten

in

diesem

Industriezweig,

welcher

in

Toulouse

bereits

eine

lange

Tradition

hat.

|

Bei der Fahrt durch die Regionen

Haute Pyrénées und Pyrénées-Atlantiques

begleitet uns die Gebirgskette der Pyrenäen links,

sprich südlich, der Autobahn.

Hinter Tarbes – wir haben

jetzt etwa die Hälfte der Tagestour geschafft – machen wir eine Rast

und freuen uns auch diesmal über den schön angelegten sauberen

Rastplatz. Daran könnten wir Deutschen uns ein Beispiel nehmen. Wir

sind schon lange nicht mehr die Saubermänner Europas.

Im Département Aquitaine

fahren wir dann wieder durch eine hügelige Parklandschaft: grüne

Wiesen, kleine Wäldchen, Maisfelder, Weingüter, kleine, in der Sonne

blitzende

Seen und Flussläufe. Mein

Vater nannte eine solche Gegend immer „Sonntagslandschaft“. Das

passt hier genau, zumal der Himmel darüber so freundlich blau

leuchtet.

Um Viertel vor 7 kommen wir in

Biarritz an der Atlantikküste an. Es ist 22 Jahre her, dass

wir hier mit den Kindern waren und Bekanntschaft mit Öhm Joe und Old

Windy (die äußerst treffenden Namen waren der reichen Phantasie des

Womo-Chefs zu verdanken) machten - zwei illustre Gestalten, die wir

täglich sahen und die perfekt in einen Harry Potter-Roman gepasst

hätten.

Wir sind nun in den Pays Vasques,

dem Baskenland, und kurven durch die Bergwelt der Pyrenäen auf der

Straße N 121A in Richtung Pamplona. Ein kleiner, grün in der Sonne

leuchtender Gebirgsfluss begleitet unsere Fahrt. Günther meint: Das

ist hier ja schöner als bei uns an der Ahr. Anders schön, sage ich

jetzt mal. Ich bin eine Lokalpatriotin!

Die Ortsnamen auf den Straßenschildern sind

teilweise sehr ungewöhnlich. Zizurquil, Azpirotz, Uitzi, Etxarri...

Das muss Baskisch sein.

|

Die

baskische Sprache ist die

einzige lebende vorindogermanische

Sprache in Westeuropa. Sie wird von

etwa einer Million Basken

gesprochen, die in Nord- und

Mittelspanien (im Baskenland und in

der Provinz Navarra) und im

Departement Pyrénées-Atlantiques in

Südwestfrankreich leben. Alle

Versuche, das Baskische einer

Sprachfamilie zuzuordnen, sind

bisher gescheitert. Die Mehrheit der

Sprachwissenschaftler geht davon

aus, dass Baskisch eine isolierte

Sprache ist, zu der es keine

bekannten verwandten Sprachen gibt.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde

Baskisch im alten Aquitanien, dem

Gebiet der Gascogne in Frankreich,

gesprochen. Nach dem Spanischen

Bürgerkrieg (1936-1939) wurde der

Gebrauch des Baskischen in Spanien

durch das Franco-Regime unterdrückt.

Bücher in baskischer Sprache wurden

öffentlich verbrannt und baskische

Namen verboten. In den sechziger

Jahren änderte sich diese Politik

allmählich. Messen in der Kirche

sowie Rundfunk- und Fernsehsendungen

auf Baskisch wurden erlaubt. 1979

übernahm das für das

Unterrichtswesen zuständige

Ministerium die Verantwortung für

Unterrichtsprogramme in baskischer

Sprache für alle Unterrichtsstufen.

1980 wurde das erste baskische

Parlament gewählt und Euskara,

die Sprache der Basken, in

den baskischen Provinzen neben

Spanisch als Amtssprache anerkannt.

Die baskische

Separatistenorganisation ETA setzt

sich seit Ende der fünfziger Jahre,

auch mit Waffengewalt, für einen von

Spanien unabhängigen Baskenstaat

ein.

|

Hier ist es wunderschön. Ich finde,

die Basken leben wie Gott in Frankreich. Warum schmeißen die bloß so

viele Bomben? Nicht zu begreifen, dass diese Menschen wegen ihres

fanatischen Nationalbewusstseins solche Verbrechen an ihren

spanischen Mitbürgern begehen, obwohl sie doch glücklich und

zufrieden in ihrem zauberhaften Ländchen leben könnten. Spanisch

oder Baskisch, ist das nicht total egal, wenn es einem gut geht?

Aber, was weiß ich - ich bin ja nicht als Baskin groß geworden.

Das kleine gewundene Sträßchen, das

uns so gut gefallen hat, mündet schließlich in eine breite, gut

ausgebaute Straße, auf der die Lastwagen Richtung Frankreich

brettern. Leider ist auch unser Gebirgsflüsschen in einer anderen

Richtung weiter geflossen.

Wir sind nun in der spanischen Region

Navarra.

|

Navarra,

eine autonome Region im Nordwesten

Spaniens mit der Hauptstadt Pamplona

hat eine geringe Bevölkerungsdichte,

die Einwohner leben überwiegend am

Ebro. Die landwirtschaftlichen

Hauptprodukte sind Wolle, Milch,

Getreide, Gemüse und Trauben. In den

Pyrenäen hat die Forstwirtschaft

Bedeutung. Die heutige Region

Navarra und das französische

Departement Pyrénées-Atlantiques

bildeten im Mittelalter das

Königreich Navarra. 1589 fiel der

nördliche Teil des Königreiches an

Frankreich. |

Ab Berroeta fahren wir

parallel zum Camino Baztanés

(auch

Ruta del Baztan genannt), einer der Varianten des

Jakobsweges, die die von Norden kommenden Pilger nehmen können und

die von Bayonne (auf Baskisch: Baztan) nach Pamplona

führt. Der Camino Baztanés stößt in Arre (nördlich von

Pamplona) auf den Camino Francés.

Gegen halb neun sind wir am Ziel

unserer heutigen Fahrt angekommen, dem

Campingplatz

Ezcaba, 7 km nördlich von Pamplona. Hier ist die

Hölle los. Junge Leute aus England, Amerika und wer weiß woher

bevölkern den Platz, viele von ihnen in der typischen Kleidung der

Mozos: weiße Hose, weißes Hemd oder T-Shirt, rote Schärpe um die

Hüften, rotes Halstuch. Die Mädels variieren die Tracht mit oftmals

recht flippigen Teilen. Ein Event-Reiseunternehmen hat hier die

Sache voll im Griff.

|

Campingplatz

|

Camping Ezcaba

|

|

Services

|

31194 EUSA / Navarra

|

|

geöffnet

|

ganzjährig

|

|

Telefon

|

+34 948 33 03 15

|

|

Fax

|

+34 948 33 13 16

|

|

Email

|

info@campingezcaba.com

|

|

Services

|

Gaststätte /

Restaurant,

Öffentlicher

Fernsprecher,

Waschmaschinen,

Trockner FriWa-Zapf,

Fäk-Ents., WC,

Müllcontainer

|

Wir hatten Glück im abgrundtiefen (der Abgrund

lag immerhin fast 70 cm über dem Schlafzimmerboden!) Unglück von

Günthers Bettensturz. Da wir die Reise erst 6 Wochen später antreten

konnten, sind wir nun genau in der Woche in Pamplona

angekommen, in der das Namensfest des Heiligen Firmin gefeiert wird.

|

Die

Sanfermines

haben drei

geschichtliche

Hintergründe. In

erster Linie werden

sie zu Ehren des Hl.

Firmin d.Ä.

gefeiert, einem Sohn

der Stadt, der ca.

im dritten

Jahrhundert n.Chr.

die Gegend um Amiens

(Frankreich)

missionierte.

Kurioserweise ist

San Fermin weder der

Schutzheilige

Pamplonas (das ist

San Saturnino) noch

der der Region

Navarra (diese Ehre

kommt San Francisco

Javier zu). Nicht

einmal das Datum der

Festlichkeiten fällt

auf den

ursprünglichen

Gedenktag des

Heiligen am 10.

Oktober; im Jahr

1591 entschied man

in Pamplona, das

Fest, das schon seit

1324 gefeiert wurde,

wegen des schlechten

Wetters im Oktober

auf den 7. Juli zu

verlegen.

Die

Art der

Festlichkeiten

wurzelt in den

mittelalterlichen

Jahrmärkten (ferias)

sowie in den

Stierkämpfen (corrida

de toros).

Damals wurden die

Stiere von Hirten

zur Plaza de

Toros in die

Stadt getrieben. Der

spanische Stierkampf

ist das letzte

Relikt jenes

vorzeitlichen

Rituals, das in

aller Regel die

Tötung eines Stieres

in den Mittelpunkt

der Handlung stellt.

Der

Chupinazo

(baskisch: Txupinazo)

ist der offizielle

Beginn der

Sanfermines. Am 6.

Juli versammeln sich

abertausende

Festgäste vor dem

Rathaus in dichtem

Gedränge, um dort

den Startschuss der

kleinen Rakete (cohetes)

um Schlag 12 zu

erwarten und zu

feiern. Eine

örtliche

Persönlichkeit wird

auserkoren, diese

Rakete zu zünden und

danach mit dem

Spruch "Viva San

Fermín, Gora San

Fermín" ("Lang lebe

San Fermin" auf

Spanisch und

Baskisch) die

Festwoche offiziell

auszurufen. Das

Tragen der roten

Halstücher, Teil der

typischen Kleidung,

ist vor Beginn der

Fiesta eher

unüblich.

Am 7.

Juli um 10 Uhr wird

im Rahmen einer

Prozession eine

große Figur des

Schutzheiligen San

Fermín durch die

Altstadt Pamplonas

getragen. Während

kurzer Pausen singen

die Teilnehmer zu

Ehren ihres Patrons.

Diese Prozedur

dauert etwa 1 1/2

Stunden, bis der Zug

an der Kirche San

Lorenzo ankommt.

Dort wird

anschließend in der

Kapelle des San

Fermín Messe

gehalten. Für einige

Bürger ist dieser

religiöse Aspekt

einer der

Wichtigsten des

Festes.

Der

Encierro ist

das Eintreiben der

sechs Kampfstiere in

die Stierkampfarena.

Hierbei handelt es

sich um eine Strecke

von 825 m, die

hauptsächlich durch

die Altstadt

Casco Viejo von

Pamplona führt.

Der

Encierro

(Einschluss, weil

die Straßen mit

Holzbarrieren

abgeriegelt werden)

findet täglich

zwischen dem 6. und

14. Juli um 08:00

Uhr statt und dauert

bei

komplikationsfreiem

Ablauf ca. drei

Minuten. Sobald der

Startböller Punkt

acht Uhr ertönt,

begeben sich die

sechs Stiere mit

einem Dutzend Kühe

(mit Kuhglocken) auf

die Strecke und

rennen in Richtung

Plaza de Toros

(Stierkampfarena von

Pamplona). Der Kick

für die Teilnehmer

ist es, eine kurze

Wegstrecke möglichst

neben einem Stier

herzulaufen. Auf

Grund der hohen

Geschwindigkeit ist

dies jedoch nur für

zehn, max. zwanzig

Meter möglich.

Traditionell trägt

jeder Läufer (mozo)

ein weißes Hemd und

eine weiße,

enganliegende Hose

mit einem roten

Halstuch (pañoleta)

sowie einer roten

Schärpe (faja).

Viele erfahrene

Teilnehmer laufen

mit einer

zusammengerollten

Zeitung, um den

Abstand vom Stier

zum Läufer zu

verlängern und den

Stier am Hals in

Richtung Arena zu

lenken.

Einige Minuten vor

Beginn des Laufes

singen einige

Läufer, die so

genannten "Peñas",

je dreimal vor der

Statue des Patrons

San Fermín in der

Cuesta de Santo

Domingo den Text

A San Fermín

venimos, por ser

nuestro patrón, nos

guíe en el encierro,

dándonos su

bendición. ¡Viva San

Fermín! Gora San

Fermín! ("Wir

kommen zu San

Fermín, denn er ist

unser

Schutzheiliger, möge

er uns während des

Laufes leiten und

uns seinen Segen

geben. Es lebe San

Fermín!").

Der

gefährlichste Teil

ist die Cuesta de

Santo Domingo.

In dieser Enge

passieren für

gewöhnlich die

meisten Unfälle. Mit

jährlich steigender

Teilnehmerzahl

steigt auch die

Verletzungsgefahr,

da sich immer mehr

Menschen auf der

Strecke und den

Fluchtwegen tummeln.

Oft fallen Menschen

und manchmal

kollidieren Stiere

mit Menschen, was zu

Verletzungen führen

kann. Seit 1900

starben ungefähr ein

dutzend Personen,

die an der Mutprobe

"Encierro"

teilnahmen.

Die

Tiere müssen beim

Encierro große

Angst, Panik und

Schmerzen durch

Schläge und Stürze

erleiden. Nach dem

Eintreiben haben die

sechs Stiere genau

zehn Stunden Zeit,

um sich am selben

Abend in der

Stierkampfarena der

Mannschaft des

Matadoren nach altem

Ritual in einem

Todeskampf zu

stellen. Der Kampf

endet für den Stier

meistens tödlich.

Die Einnahmen aus

den Eintrittskarten

der Arena und dem

Verkauf des

Stierfleisches

kommen karitativen

Zwecken zu Gute.

Nach

dem Encierro gibt es

Umzüge mit Cabezudos

(Großköpfe) und

Gigantes (Riesen),

den "Reyes y Reinas",

das sind ca. vier

Meter große

Riesenfiguren, die

dem alten Leitbild

des Mittelalters,

den Königen von

Europa, Afrika,

Amerika und Asien

entsprechen sollen.

Das

Fest endet am 14.

Juli dort, wo der

Trubel auch

angefangen hatte,

auf der Plaza

Consistorial vor

dem Rathaus. Die

Menge versammelt

sich mit Kerzen und

singt das "Pobre de

Mí":

Pobre

de mí

pobre de mí

que se han acabado

las fiestas de San

Fermin

(Ach

ich Armer,

ach ich Armer,

das Fest von San

Fermin

ist vorbei!)

Damit

beweinen sie das

Ende des Festes und

erwarten das nächste

Jahr, welches erneut

den Trubel in die

Stadt bringen wird.

|

Ernest Hemingway machte übrigens durch seinen

Roman Fiesta nicht nur die Stierläufe, sondern auch die ihn

faszinierende Stadt weltberühmt.

Der

Campingplatz Ezcaba ist brechend voll - und die Preise sind auch

zum Brechen. 48 Euro müssen wir für eine Nacht zahlen. Dafür gibt’s

ein Armbändchen für jeden, für uns sogar ein goldenes, das auf dem

Platz getragen werden muss. Die meisten anderen haben rote Bändchen

und zahlen vermutlich viel weniger. - Alles klar, dann ist unseres

mit Sicherheit das All Inclusive-Bändchen. :-) Dafür ist der Preis

doch ganz okay. Gehen wir also heute mal all-inclusive essen. Pizza

wunnebar! Aber - was soll ich sagen? – wunderbar ist doch nicht ganz

das richtige Adjektiv. Wundersam wäre passender. Ein großer

einladender Pizzaofen steht zwar mitten im Openair-Lokal, aber die

Pizza kommt aus der Tiefkühltruhe und wird im Elektro-Backofen

gebacken. Von den angebotenen 6 Sorten gibt’s nur drei. Wir

entscheiden uns für eine Variante mit Jambon – Schinken. Lange

warten wir auf die Pizzen, freunden uns in der Zwischenzeit fast

schon eng mit zwei Österreicherinnen an, die uns die gesamte

Leidensgeschichte ihres diesjährigen Urlaubes erzählen. Es ist so

unterhaltsam, dass wir unsere Pizzen darüber fast vergessen. Als

Günther nachfragt, sind sie tatsächlich fertig. Doch, oh Wunder, aus

den beiden Schinkenpizzen sind drei Peperonipizzen geworden, die wir

angeblich bestellt haben. Jetzt wird Günther sauer. Sein Bier (6

Euro) hat auch nicht geschmeckt – und das ist ja fast noch

schlimmer… Wir wollen eure Peperonipizzen nicht! Nachdem wir unser

Geld (9 Euro je TK-Pizza) zurückbekommen haben, ziehen wir heim zum

Womo, kochen selbst. – Eigener Herd ist Goldes wert (oder 18 Euro).

Wir finden’s sowieso bei uns viel leckerer und beschließen, alle

Leute, die im Internet unsere Berichte lesen, vor diesem

Campingplatz zu warnen. Hiermit geschehen.

Während wir unser home made Dinner

genießen, beobachten wir das bunte Treiben auf dem Campingplatz. Um

uns herum tummelt sich die Jugend der Welt in Weiß und Rot.

Amerikaner, Japaner, Holländer, Franzosen, Spanier... Hier ist alles

vertreten, was meint, den Helden spielen zu müssen. Der Wahnsinn hat

sogar Methode. Es gibt ein von

"Fanatics"

organisiertes Camp für die Heridos des Encierro, und für die

Schaulustigen (dazu gehören wir ja irgendwie auch) wird ein

geführter "Walk of the Bullrun" angeboten. Da spaziert man gemütlich

mit Guide über die Strecke des Encierro - ohne Bullen, versteht

sich. Es ist nicht zu fassen, womit Reiseunternehmen heute den

Leuten ihr Geld (oder hier wahrscheinlich eher das der Eltern...)

aus der Tasche ziehen.

Die

Japaner sind natürlich auch mit von der Partie - die Tradition der

Kamikaze-Kämpfer verpflichtet.

Nach neuerlichem Gedankenaustausch

mit Österreich begeben wir uns ins Bett, denn wir müssen morgen um 6

aufstehen, um pünktlich zum Encierro, dem Stierrennen, in Pamplona

zu sein.

Freitag, 13. Juli 2007

Um 6

reißt uns der Handy-Wecker mit dem Brings-Song „Su lang mer noch am

Lääve sin“ jäh aus den Träumen. Wie passend… Draußen ist es noch

dunkel, aber die „Encierro-Pänz“ sind auch schon alle in Action,

machen sich fertig für den Bullrun um 8 – genau wie wir.

Wir sind zwar

noch müde, aber wir sagen uns: Auf in den Kampf, Torero!

Logo der Sanfermines 2007

Um

Viertel nach 7 sind wir mit dem Roller unterwegs nach Pamplona. An

der Calle Nueva stellen wir unseren Fury ab und erkundigen

uns, wo man den Encierro sehen kann.

Strecke des Encierro in Google Maps

Größere Kartenansicht

An

der Plaza Consistorial mit dem Blumen geschmückten barocken

Rathaus von 1754 stehen wir dann gemeinsam mit dem spanischen

Fernsehen und warten auf den Startschuss des Stierlaufs. Doppelte

hohe Holzbarrieren verhindern eine Gefährdung der Zuschauer durch

die vermutlich verängstigten, auf jeden Fall aber provozierten

Stiere und gewährleisten, dass die Mozos, die sich in Sicherheit

bringen wollen oder verletzt werden, unbehindert von den Zuschauern

in den Zwischenraum zwischen den beiden Schutzzäunen springen oder -

im schlechteren Fall - transportiert werden können. Die Barrikaden

behindern allerdings unsere Aussicht auf den Encierro erheblich,

zumal viele Zuschauer wie die Hühner auf der Stange darauf Platz

genommen haben.

Punkt 8 Uhr

ertönt der Startschuss, und dann geht alles sehr schnell. Der

Encierro ist ganze 825 m lang, und daher ist die Hatz in knapp 4

Minuten vorüber. Durch die Barrieren sehe ich nur Stier- und weiße

Hosenbeine. Die folgenden Bilder vom Stierlauf habe ich mir darum

aus dem Internet geholt.

Eine Szene allerdings, die sich

genau vor mir abspielt, und die auch anschließend mehrfach im

Fernsehen gezeigt wird, kann ich genau gesehen: Einer der Burschen,

die mit den Stieren rennen, tritt von der Seite her nach einem

Stier. Die ganze Geschichte hier ist schon übel genug, aber das ist

wirklich die Höhe.

Ein Mozo wurde

offensichtlich verletzt - der Kameramann filmt wie wild. Nach dem

Rennen bringen Sanitäter den Verletzten zum hinter uns wartenden

Rettungswagen. Die Zuschauer klatschen anerkennend. Ein Held! Für

mich ist er ein Idiot. Warum bringt so ein Junge sich ohne Not in

Gefahr? Wie mögen seine Eltern wohl darüber denken?

Der Verletzte

ist, wie ich später in einer spanischen Zeitung lese, ein

23-jähriger Mexikaner namens Rafael Estrada.

Der 23-jährige Rafael Estrada Ávila wird diesen Tag

sicher nicht vergessen. Der sechste Tag der Feria de San Fermin in

Pamplona wäre fast sein letzter gewesen. Der Patient ist nach

Auskunft des Krankenhauses aber inzwischen auβer Lebensgefahr. Die

Operation dauerte drei Stunden, wie die Zeitung Milenio berichtet.

Der Kommentar des Jünglings zu dem Vorfall:

“Wir Mexikaner haben vor nichts Angst”

(Quelle: Website "InfoMexico")

Wenn

man das liest, kann man sich nur noch an den Kopf fassen...

Nach dem Encierro schlendern wir

durch Pamplona. Rund um uns herum ist alles weiß und rot. Fast jeder

trägt hier die angesagte Gewandung der Sanfermines. Erstaunlich,

dieser Lokalpatriotismus! Günther zieht einen Vergleich mit

dem rheinischen Karneval. „Da läuft doch nicht mal die Hälfte der

Bevölkerung verkleidet durch die Straßen.“ Na ja, der Vergleich

hinkt nun aber doch ein bisschen, oder? Sich weiß-rot in Schale zu

werfen, ist ja wohl etwas anderes als ein bekennender Jeck zu sein.

Um hier nicht allzu unangenehm aufzufallen, kaufen

wir uns wenigstens ein rotes Halstuch, das ich gut sichtbar an

meiner Tasche verknote.

An

der Kathedrale angekommen stellen wir fest, dass sie erst ab 10

geöffnet ist. Also suchen wir nun in aller Ruhe den Busbahnhof, von

wo um 9.30 Uhr die Prozession der Gigantes und Cabezudos

losmarschiert. Wir haben noch massig Zeit bis dahin und genehmigen

uns darum in aller Ruhe in einem Straßenlokal einen Milchkaffee und

werfen einen Blick in den Reiseführer.

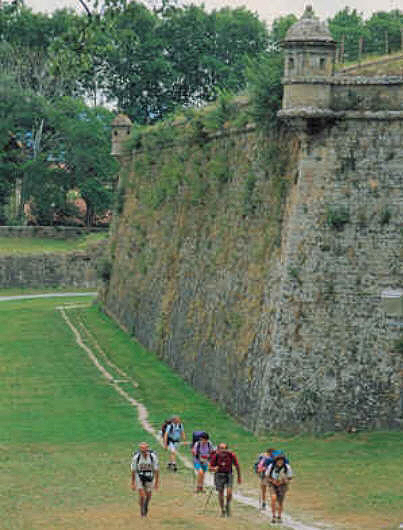

|

Pamplona

wurde um 75 v. Chr.

von den Römern

gegründet. Der

strategische

Vorposten der Basken

wurde 476 n. Chr.

von den Westgoten

erobert, kam Anfang

des 8. Jahrhunderts

unter maurische

Herrschaft und wurde

schließlich dem

Reich Karls des

Großen einverleibt

(778). 905 wurde die

Stadt Hauptstadt des

Königreiches

Navarra. Philipp II.

von Spanien baute

die Stadt zur

Festung aus (1571).

Während des

Spanischen

Unabhängigkeitskrieges

(1808-1814) wurde

sie jedoch zweimal

eingenommen: zuerst

1808 von den

Franzosen und 1813

von den Briten.

|

Die

Gigantes und Cabezudos erscheinen pünktlich um halb 10 vor

dem schönen alten Busbahnhof Pamplonas und ziehen wirklich eine

nette Show ab. Mir gefällt vor allem die baskische Musik, zu der sie

tanzen. Wir begleiten sie eine ganze Weile auf ihrem Weg ins

historische Zentrum von Pamplona.

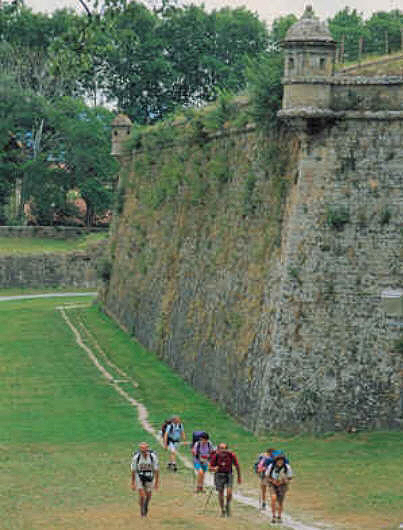

Anschließend bummeln wir noch eine Zeit lang durch die Altstadt,

schauen uns die Zitadelle

und die Plaza de Toros an und besichtigen die

mittelalterliche Wehrkirche

San Nicolás (1117 erbaut).

|

|

|

Zitadelle |

Plaza de Toros -

Stierkampfarena |

San Nicolás

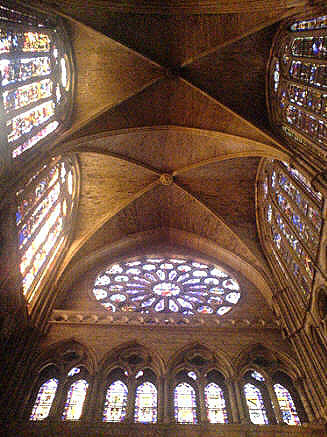

Um

10 öffnet sich dann auch endlich das Portal der Kathedrale (14./15.

Jh.), die einen sehenswerten gotischen Kreuzgang hat. Schade, wir

haben unsere Pilgerausweise nicht dabei. In der Kathedrale werden

wir gefragt, ob wir peregrinos, Pilger, wären. Sind wir – wir

nicken eifrig, aber wir haben keinen Ausweis dabei. Dann ist der

Eintritt für euch billiger, sagt man uns. Aha. Man glaubt uns auch

ohne Ausweis, dass wir pilgern. Sehen wir jetzt schon so fertig aus?

Auf das Faltblättchen, das man fast immer in Kirchen bekommt, für

die man Eintritt zahlen muss, lassen wir uns unseren ersten Stempel

geben. Mit diesem erhebenden Erlebnis endet unser Rundgang durch

Pamplona.

|

Die gotische

Kathedrale Pamplonas,

errichtet zwischen

1397 und 1530, mit

einer im 18.

Jahrhundert von

Ventura Rodriguez in

neoklassischem Stil

neugestalteten

Fassade, zählt zu

den bedeutendsten

religiösen Bauwerken

in Spanien.

Besonders wertvoll

ist das Klaustrum.

Im mittleren

Kirchenschiff

befindet sich das

Königs-Mausoleum aus

Alabaster, errichtet

1415. Erwähnenswert

sind auch der Altar

aus dem 15.

Jahrhundert, die

Barbanza-Kapelle aus

dem 14. Jahrhundert,

die Fuente de la

Cruz mit dem Grabmal

der Grafen von Gades

und die Anbetung der

Könige sowie die

Reliquien des

heiligen Grabmals

und des Lignum

Crucis im

Diözesanmuseum.

|

Königsgrab aus Alabaster

Gegen 12 sind wir wieder auf dem Campingplatz und setzen nach einem

erfrischenden Bad im Pool unsere vorerst noch motorisierte

Pilgerschaft zum Grab des Heiligen Jakob fort.

Nun

sind wir also auf dem "wahren" Camino de Santiago. Von Pamplona bis

Sarrià werden wir per Womo zu den Hauptstationen des Camino francés

"pilgern" und die letzten Stationen von Sarrià bis Santiago de

Compostela zu Fuß zurücklegen.

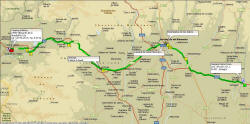

Gesamtroute von Pamplona bis

Sarrià (Beginn der Pilgerwanderung)

Route 1: Von Pamplona

bis Santo Domingo de la Calzada - 156 km

Vor Puente la Reina biegen wir von der Route

rechts ab und folgen der Beschilderung zur Kirche Santa Maria de

Eunate, die wenige Kilometer entfernt inmitten von Feldern

liegt.

Wenn man sich der Kirche nähert, spürt man

bereits den eigenartigen Zauber, der von diesem Ort ausgeht.

Eunate - sein Ursprung liegt

im Dunkeln. Einsam liegt es, umrahmt von Sonnenblumen- und

Weizenfeldern, und soll ein Ort sein, der dem Menschen innere Kraft

gibt.

|

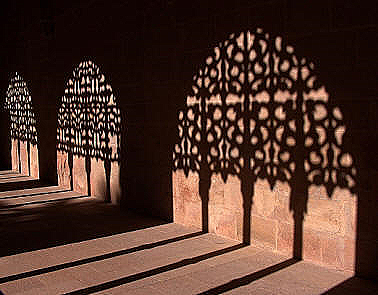

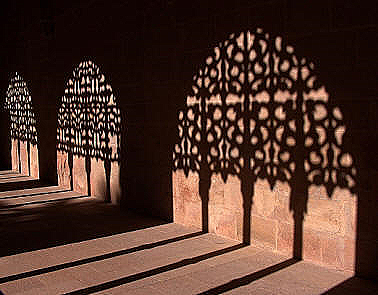

Santa Maria de

Eunate

ist eine romanische

Kirche am

aragonesischen Zweig

des Jakobswegs in

Navarra. Die Kirche

hat einen

achteckigen

Grundriss und eine

außen fünfeckige und

innen halbrunde

Apsis. Das Oktogon

ist kunstvoll mit

zwei Portalen und

Arkaden versehen,

die kleinen Fenster

sind aus Alabaster,

die Kapitelle und

die Portale sind

reich verziert.

Mozarabische

Einflüsse lassen

sich an den

wulstigen Rippen

ablesen, die sich,

von den Pfeilern

ausgehend, in der

Kuppel des

Kirchenraums treffen

und das Gewölbe

tragen.

Außen ist die kleine

Kirche von Arkaden

umbaut, die dem

Bauwerk wohl zu

seinem Namen

verholfen haben

(baskisch: Eunate

– hundert Tore,

hunderttorig).

Der Arkadenumgang

ist wiederum von

einer Mauer umgeben.

Aus den fehlenden

Bauspuren schließt

man, dass es

zwischen Kirche und

Arkadenumgang nie

eine Überdachung

gegeben hat, wie sie

andernorts zum

Schutz der Pilger

vor Witterung und

als

Übernachtungsmöglichkeit

errichtet wurde.

Die Kirche wurde

vermutlich in der

zweiten Hälfte des

12. Jahrhunderts im

romanischen Stil und

mit mozarabischen

Einflüssen erbaut.

Da sie von keiner

Siedlung umgeben ist

und bei Grabungen

Gräber mit Muscheln

als Grabbeigaben

entdeckt wurden,

liegt die Vermutung

nahe, dass sie als

Friedhofs- oder

Hospizkirche für

Pilger diente.

Möglicherweise war

sie aber auch eine

Kapelle, die die

Templer als

Heiliggrabkirche

nutzten, dafür

spricht die Vorliebe

der Templer für den

Zentralbau. Zudem

besteht eine

Ähnlichkeit zur nahe

gelegenen

Heiliggrabkirche in

Torres del Río.

Die Lage der Kirche,

ihre teilweise

ungeklärte

Geschichte sowie die

spezielle Stimmung

in der Kirche regten

viele Menschen zu

Spekulationen an. So

existiert in der

Gegend der Kirche

eine Sage, die die

Ähnlichkeit des

Kirchenportals mit

dem einer anderen

nahen Kirche dem

Wirken

übernatürlicher

Kräfte zuschreibt,

während sie wohl nur

Beleg für das Wirken

des gleichen

(unbekannten)

Steinmetzes ist.

Weiterhin glauben

Anhänger bestimmter

esoterischer

Richtungen, dass

Eunate neben Notre

Dame de Paris und

dem Taj Mahal einer

der vier Kraftorte

dieser Erde sei.

|

In der einheimischen

Bevölkerung soll Santa Maria de Eunate vor allem als

Hochzeitskirche beliebt sein. Hier würde ich mich auch trauen, wenn

die katholische Kirche uns noch mal ließe…

Vor der Kirche rasten einige völlig erschöpfte

Pilger. Es ist heiß, und die letzte Wegstrecke, die sie heute

zurückgelegt haben, hatte es in sich (habe ich im Pilgerführer

gelesen) - trotzdem - ich würde gerne mit ihnen tauschen. Schon

jetzt spüren wir die Anziehungskraft, die der Jakobsweg ausübt. Hier

an diesem Ort wären wir gerne zu Fuß und mit unserem Gepäck auf dem

Rücken angekommen. Günther fühlt sich sogar regelrecht

schuldbewusst, weil wir hier mit dem Womo vorgefahren sind.

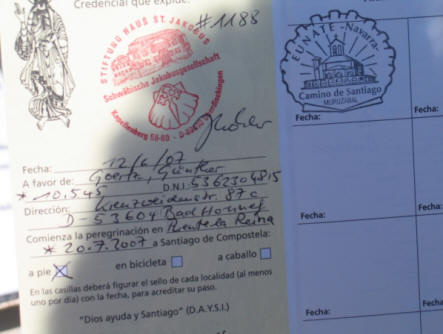

In Eunate holen wir uns den ersten Stempel für den

„credencial de peregrino“, unseren

Pilgerpass. Vor der nahe der Kirche stehenden urigen „Albergue“,

steht ein Tisch mit dem eminent wichtigen Utensil.

Und

da prangt er also nun in unseren Pilderausweisen: Der erste Stempel!

Wer die Albergue von Eunate betreibt, können

wir vor Ort nicht herausfinden. aber – Internet sei Dank – daheim an

meinem PC bin ich fündig geworden. Im

Pilgerforum von Thekla und Aloys schreibt Jochen Schmidtke, von

dem wir später in Santiago noch hören werden:

“Ich war Mitte April 2007 in St. Eunate. Es gibt im Internet viele

widersprüchliche Infos zu dieser Unterkunft. Es steht zwar ein

Schild "Albergue" an dem Haus und ein Tisch mit einem Stempel davor.

Weil ich zuverlässige Infos für mein Unterkunftverzeichnis haben

wollte habe ich dort angeklopft. Die Bewohner des Hauses, ein Mann

und eine Frau (die Deutsch sprach), erklärten mir ausdrücklich, daß

das Haus ein privates Wohnhaus sei. Es sei aber KEINE richtige

Herberge. Sie haben zwar einen Raum mit 8 Betten für Pilger und

nehmen auch Pilger auf.

Wenn sie eine "richtige" Herberge wären, müßten sie aber einen Teil

ihre Freiheit aufgeben und einer von ihnen ständig im Hause sein um

die Herberge offen zu halten.Quintessenz: Man kann sich nicht auf

die Öffnung dieser Herberge verlassen und sie in seinen Etappenplan

einbauen.“

So ist zum Glück meine Neugierde nun

befriedigt.

Schweren Herzens reißen wir uns von Eunate los, um

unseren Weg fortzusetzen, der uns nach kurzer Fahrt nach

Puente la Reina bringt, wo der aragonesische Zweig des

Jakobswegs, der Camino francés, auf den von Norden kommenden

Pilgerweg, den Camino Inglés, trifft. Bei Obanos

befindet sich die historische Weggabelung, wo sich die vom Cisa- und

Somport-Pass kommenden Pilgerwege vereinen. Der gemeinsame Weg führt

dann über die alte Brücke der Königin, die Puente la Reina,

die den Fluss Arga überspannt.

Am Ortseingang von Puente la Reina entdecken

wir ein Pilgerdenkmal, das in knapp zwei Wochen auch zu unseren

Ehren dort stehen wird…

|

Puente la Reina

- Name und

Entwicklung sind mit

der von der

navarresischen

Königin Dona Mayor,

Frau des Königs

Sancho Mayor, oder

ihrer

Schwiegertochter

gestifteten Brücke

verbunden. Bei aller

Unsicherheit

bezüglich der

Stifterin, sicher

ist die Konstruktion

der Brücke in der

ersten Hälfte des

11. Jahrhundert.

Weil

Flussüberquerungen

gefährlich, Umwege

weit und Fährdienste

teuer waren,

konzentrierten sich

daher die

Pilgerströme schnell

auf diese Brücke. Es

folgten die

Ansiedlung von

Franken und die

Gründung eines

Marktfleckens. Die

Entwicklung der

Stadt ist Beispiel

für die

Infrastrukturprojekte

dieser Zeit und ihre

Wirkung und ist am

Jakobsweg in

vergleichbarer Form

häufig zu finden.

Sehenswürdigkeiten:

Iglesia del

Crucifijo

-

Kirche des

ehemaligen

Templerklosters

(13./14. Jh. mit

einem romanischen

Portal von der

vorherigen Kapelle

stammend und einem

Y-Kreuz der

Spätgotik als

Besonderheiten.

Letzteres soll aus

dem Rheinland

stammen.

Santiago-Kirche

- 12.–16.Jh., mit

einem typisch

navarrischen

romanischen

Zackenportal. Der

Turm stammt aus dem

18. Jh., am Portal

verwitterte Szenen

der

Schöpfungsgeschichte,

innen Holzfigur

Santiago Peregrino

mit Stab und Muschel

aus dem 14. Jh.

Beachtenswert sind

auch die alten,

wappengeschmückten

Adels- und

Bürgerhäuser entlang

der alten

Hauptstraße. Bei

vielen finden sich

kunstvoll

gearbeitete

Dachsparren, ein

Charakteristikum

navarrischer

Architektur.

|

Die sechsbogige romanische Brücke über den

Arga-Fluss, die einen leichten Scheitelknick aufweist, darf

heute nur noch von Fußgängern überquert werden, aber von der

modernen neuen Brücke hat man einen guten Ausbick auf die "Brücke

der Königin".

Iglesia del Crucifijo

Die

Landschaft, die wir jetzt durchqueren, ist geprägt von Weizenfeldern

und Weinplantagen. Wir fahren auf Logroño zu, das in der

Rioja liegt, einem der bekanntesten Weinanbaugebiete Spaniens.

Hier tummeln sich Weingüter und Burgruinen wie Enten am Teich (Foto

unten: Castillo de Arnedo).

|

La Rioja,

autonome Region im

Norden Spaniens mit

der Hauptstadt

Logroño. La Rioja

umfasst den

westlichen Teil des

Ebrobeckens und die

Sierra de la Demanda,

einen Ausläufer des

Iberischen

Randgebirges. Das

Weinbaugebiet Rioja

zählt zu den

bedeutendsten in

Europa; die

Rebfläche ist mehr

als 30 000 Hektar

groß. Darüber hinaus

werden Zuckerrüben,

Ölbäume, Getreide

und Gemüse angebaut.

Zu den wichtigsten

Produktionszweigen

des insgesamt wenig

industrialisierten

Gebietes gehören die

Herstellung von

Textilien und die

Verarbeitung von

Nahrungsmitteln.

|

Logroño

wollen wir eine Kurzvisite abstatten – Blick auf den Dom und die

alte Puente de Piedra aus dem 12. Jahrhundert und Abmarsch.

Dank unseres GPS-Empfängers klappt dieses Kurzsightseeing auch

bestens.

Puente de Piedra

|

Logroño

entstand an einer

Furt des Flusses

Ebro und wurde im 1.

Jh. unter dem Namen

Vareia

Hauptort eines

Keltenstammes. Neben

der erwähnten Furt

bauten die Römer

neben der Furt eine

erste Brücke. Im 6.

Jh. wurde Logroño

von den Westgoten

zerstört. Im 8. Jh.

eroberten die Mauren

Logroño und nannten

es Albaida –

die Weiße. Sancho

Garcés von Navarra

eroberte es vereint

mit König Ordoño II.

von León, danach

blieb es eine

bedeutungslose

landwirtschaftliche

Siedlung und wurde

1092 durch El Cid,

der zu dieser Zeit

auf Seiten der

Mauren kämpfte,

abermals zerstört.

1095 wurde Logroño

wieder aufgebaut und

mit Stadtrechten

versehen. 1099

erhielt die Stadt

mit dem Neubau der

Brücke das Privileg

des Flussübergangs.

Mit der Brücke wurde

die Stadt zur

wichtigen

Pilgerstation am

Jakobsweg. Damals

entstand das Motto

"la ciudad como el

camino" – die Stadt

richtet sich nach

dem Wege.

Sehenswürdigkeiten:

Kathedrale de La

Redonda

(siehe unten),

Iglesia de San

Bartolomé,

Iglesia de Santa

María del Palacio,

|

Die kleine Sightseeing-Tour durch

Logroño

hat uns nicht lange aufgehalten, und

so sind wir bald wieder auf dem Camino Richtung Najéra,

wo wir uns das Monasterio

Santa Maria La

Real ansehen wollen. Am Fluss Najerilla finden wir

einen Parkplatz und eine Bar, wo wir uns ein eiskaltes Wasser / Bier

genehmigen, bevor wir der malerischen Altstadt und dem Kloster mit

seiner schönen alten Kirche einen Besuch abstatten. Zweiter Stempel!

|

Nájera

- ehemals Hauptstadt der Rioja und

Residenz der navarrischen Könige.

Die Altstadt, ein enges Gewirr von

Straßen und Gassen, die sich um die

Plaza España gruppieren. Herzstück

der Stadt ist das Monasterio

Santa Maria La Real aus dem 11.

Jahrhundert. Es wird von

Kapuzinermönchen bewohnt, die sich

auch heute noch um erschöpfte Pilger

kümmern. Besonders interessant ist

das Pantheon der Könige in der

gotischen Klosterkirche. Die

Grabdeckel navarrischer und

kastilischer Könige, versehen mit

prächtigen Skulpturen, legen Zeugnis

von der großen Vergangenheit des

Ortes ab. Auch der Kreuzgang des

Klosters lohnt einen Besuch.

|

Monasterio

Santa Maria La Real

Auch hier muss man,

wie in vielen spanischen Kathedralen und Klöstern, Eintritt

bezahlen. Da es aber in Spanien keine Kirchensteuer gibt, ist es

verständlich, dass die Kirche und der Staat zum Erhalt der vielen

wunderbaren Sakralbauten Geld eintreiben muss.

Königsmausoleum

Nun sind wir aber

rechtschaffen müde (obwohl wir ja noch keinen Meter gepilgert sind)

und wollen nur noch auf den anvisierten Campingplatz "Bañares" in

Santo Domingo de la Calzada, den wir dann zum Glück auch

auf Anhieb finden.

|

|

|

Ctra. Domingo de la Calzada. N-120m km.42

26250 - Santo Domingo de la Calzada

GPS: 42º 26' 27" / -3º 4' 56"

|

|

O jeh,

das ist eine

Campingstadt, wie wir sie gar nicht mögen (Satellitenbild unten

links). Dauercamper mit Gartenzwergen vor der Tür (jeder hat

natürlich sein eigenes Törchen und hohe Hecken um sein

„Grundstück“). Aber – es gibt einen Pool mit olympischen Ausmaßen,

herrlich gepflegt und wunderbar kühl. Zischend versenken wir unsere

ausgetrockneten Körper in den blauen Fluten.

Am Abend sitzen wir

draußen vor dem Womo und philosophieren über den Jakobsweg, die

Pilgerschaft und unsere Vorstellung, was sie für uns bedeuten

könnte. Es ist gut, wieder gemeinsam über Gott und das jenseitige

Leben zu reden. Zu lange haben wir das Thema aus unserem Leben

verdrängt. – Aus Verzweiflung, Mutlosigkeit oder vielmehr tiefer

Hilflosigkeit. Vielleicht wird der Jakobsweg uns ja nicht nur nach

Santiago de Compostela und nach Finisterre, an das Ende der

mittelalterlichen Welt, bringen, sondern auch wieder ein wenig näher

zu Gott.

Samstag, 14.07.07

Morgens fahren

wir ins Ortszentrum von Santo Domingo de la Calzada,

um uns den alten Ortskern anzusehen und die wegen einer Kuriosität

vermutlich berühmteste Kathedrale am Jakobsweg zu besichtigen.

Am

Ortsausgang finden wir einen Parkplatz und spazieren durch eine

schmale, idyllische Straße Richtung Kirche. Wir halten Ausschau nach

einem Laden, der Wanderkleidung führt, weil Günther Wandersocken

braucht. Wandersocken führende Geschäfte gibt’s hier wohl nicht, was

uns wundert. Die Pilger könnten bis hierher längst ein Paar Strümpfe

durchgelaufen und Bedarf an neuen haben. Immerhin finden wir einen

Laden, der gutes Kartenmaterial anbietet und Jakobsmuscheln, die man

sich an den Rucksack hängen kann.

|

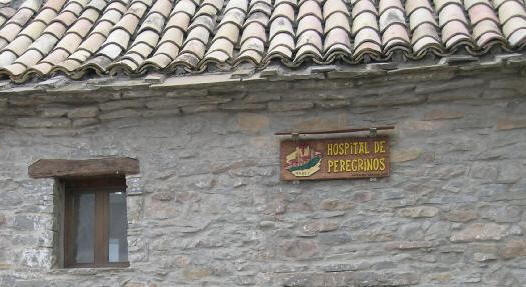

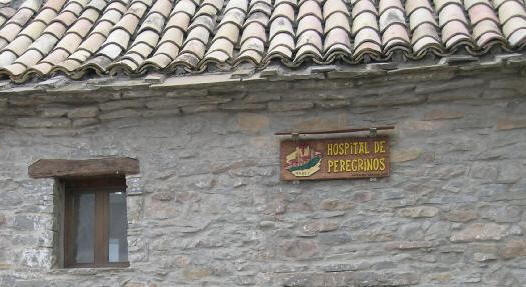

Santo Domingo de la

Calzada

– Der Name des Ortes

ist identisch mit

dem seines Gründers,

Domingo García,

genannt Santo

Domingo de la

Calzada, der Ende

des 10., Anfang des

11. Jahrhunderts

hier für die

vorbeiziehenden

Pilger eine Brücke

und ein Hospital

erbaute sowie Wege

anlegte und

befestigte.

Heinrich II. von

Kastilien

starb 1379 in Santo

Domingo de la

Calzada.

Kathedrale

Baubeginn 1098,

Weihe 1106. Die

gotische Kathedrale

wurde über einem

romanischen

Vorgängerbau

errichtet. Sie ist

dreischiffig und mit

Chorumgang angelegt,

der Grundriss

entspricht einem

lateinischen Kreuz,

die Gewölbe sind die

Kreuzgewölbe der

Pilgerromanik.

Der

platereske

Hochaltar wurde um

1540 eingebaut. Um

1158 wurde die

Kathedrale zwecks

der Aufnahme des

Grabmals

Domingo Garcías

erweitert. Das

Grabmal wird

bestimmt von einer

romanischen

Alabasterfigur unter

einem spätgotischer

Aufbau, die Seiten

sind mit

Wunderszenen aus dem

Leben und Wirken

Domingo Garcías

verziert. Das

ebenfalls ihm

zugeschriebene

Hühnerwunder wird

mit einem

spätgotischen

Hühnerkäfig

gewürdigt, der von

einem wechselnden

Hühnerpaar bewohnt

wird.

Die

gesamte Kathedrale

kann man nur durch

Besuch des

eintrittspflichtigen

Kathedralmuseums

besichtigen. Das

Grabmal und den

Hühnerkäfig allein

kann man aber sehen,

wenn man das Museum

durch den

Hinterausgang am

Kathedralplatz /

Plaza del Santo

betritt.

Glockenturm

Bauzeit: 18. Jh.,

Höhe: 70 m. Er

gehört baulich nicht

zur Kathedrale,

sonder steht ca. 10

m von ihr entfernt.

Vom quadratischen

Grundriss geht er in

einen achteckigen

Aufbau über und

endet in einer

runden Laterne. Er

wird als schönster

Barockturm der Rioja

(Moza de Rioja)

bezeichnet.

|

Plaza España

Zisterzienser Kloster

Kathedrale San Salvador

Die

Kathedrale San Salvador ist wegen der im ehrwürdigen Gotteshaus

gackernden Hühner die vermutlich berühmteste Kirche am Jakobsweg.

Ein schneeweißer Hahn und eine ebensolche weibliche Lichtgestalt an

seiner Seite leben dort in einem – zugegeben schicken - Stall über

einem der Portale. Tiergerechte Haltung ist das sicherlich nicht,

denke ich, als ich die Viecher dort beim Verlassen der Kathedrale

endlich entdecke. Aber dann lese ich, dass die Tiere alle 6 Wochen

ausgetauscht werden und sich dann erst einmal in einem

"ordentlichen" Hühnerstall in der örtlichen Herberge von der

Sonnenfinsternis in der Kirche erholen dürfen, bevor sie erneut zum

Dienst antreten müssen. Ursache für diese Kuriosität ist eine

Legende - wie so oft am Jakobsweg.

|

Legende von Santo

Domingo de la Calzada:

Eine Familie pilgerte im 14.

Jahrhundert nach Santiago. In Santo

Domingo versuchte die Magd des

Wirtshauses den Sohn Hugonell zu

verführen. Dieser wies sie jedoch

zurück, worauf hin sie sich für die

Zurückweisung rächte, in dem sie ihm

einen Silberbecher in sein Gepäck

steckte und ihn am nächsten Morgen

des Diebstahls bezichtigte. Der

junge Mann wird festgenommen und

gehängt, doch bevor die Eltern die

Reise fortsetzten, vernahmen sie

seine Stimme, er hänge am Galgen,

lebe aber noch, da er vom heiligen

Jakobus noch an den Beinen gehalten

würde. Die Eltern eilten sofort zum

Richter, der im Wirtshaus gerade ein

Huhn und einen fliegen davon - womit

die Unschuld des Sohnes bewiesen

war. Hahn verspeiste. Auf die

Erzählung der Eltern lachte dieser

herzhaft mit der abfälligen

Bemerkung, ihr Sohn sei genauso

lebendig wie die beiden Vögel auf

seinem Teller. Kaum gesagt, wächst

denen neues Gefieder und sie fliegen

davon - womit die Unschuld des

Sohnes bewiesen war.

Seitdem leben ein

Huhn und ein Hahn in der Kathedrale

von Santo Domingo de la Calzada.

|

Na gut, nette Geschichte. Das Innere der Kirche

ist sehr duster und verkörpert für mich vieles, was mich an der

katholischen Kirche stört: Zu wenig positive Ausstrahlung, Muff von

Jahrhunderten der Unterdrückung von Gläubigen, Gebote, die gänzlich

unnötig sind - oder wo steht in der Bibel, dass Priester nicht

heiraten dürfen, oder dass man an die Unfehlbarkeit des Papstes

glauben muss, oder dass man in dieser Kirche nicht fotografieren

darf, nicht einmal ohne Blitz? Und was mache ich, wenn ich Ge-/Verbote

nicht verstehe? Ich umgehe sie – wie viele andere Katholiken auch.

Und was hat die Kirche jetzt davon? Nix.

Den Störchen ist das egal, sie scheren sich nicht

um Verbote der Kirche und bauen ihre Nester ungeniert auf den

Kirchendächern.

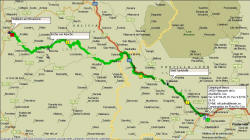

Route 2:

Santo Domingo de la Calzada bis Sahagun - 265 km

Hinter Santo Domingo de la Calzadas verlassen wir die Rioja und

kommen in die autonome Region Castilla y Léon.

|

Kastilien

(spanisch: Castilla)

- Auf seinem

Höhepunkt im

Spätmittelalter

erstreckte es sich

vom Golf von Biscaya

im Norden bis

Andalusien im Süden

und umfasste den

Großteil der

Iberischen

Halbinsel.

Altkastilien, dessen

Name von der

Vielzahl alter

Burgen an der Grenze

zum

Herrschaftsbereich

der Mauren herrührt,

stand vom 8.

Jahrhundert bis 1037

unter der Herrschaft

der Könige von

Asturien und León,

als Ferdinand I. das

Vereinigte

Königreich von

Kastilien und León

gründete. 1058 wurde

beim ersten einer

Reihe von

Kriegszügen gegen

die Mauren das

spätere Neukastilien

erobert. Das

Königreich

vergrößerte sich vor

allem während der

Regentschaft von

Alfons VI.

(1065-1109). Unter

Alfons X.

entwickelte sich das

kulturelle Leben des

Königreiches, doch

folgte eine lange

Periode innerer

Spannungen. 1469

bildete die Heirat

von Ferdinand II.

von Aragonien (dem

späteren Ferdinand

II. von Kastilien)

mit Isabella I. von

Kastilien und León

die Grundlage für

die Vereinigung der

Königreiche von

Aragonien und

Kastilien,

schließlich von ganz

Spanien.

Heute

lebt der Name

Kastiliens in zwei

autonomen Regionen

Spaniens fort:

Castilla-La Mancha

(Hauptstadt: Toledo)

und Castilla y León

(Hauptstadt:

Valladolid).

|

Unsere Fahrt wird begleitet von Sonnenblumen- und

Weizenfeldern, die sich bis an den Horizont erstrecken. Es ist heiß

heute. Hoffentlich halten wir diese Temperaturen während unserer

Pilgerwanderung aus.

Der nächste Stopp

des Tages ist in Burgos.

|

Burgos

besteht aus der

Altstadt am Westufer

des Arlanzón und dem

modernen Stadtteil

am Ostufer.

Die

Stadt wurde im

neunten Jahrhundert

gegründet und war

von 1035 bis 1560

Hauptstadt des

Königreiches

Kastilien und León.

1074 wurde sie

Bischofssitz und

1574 Sitz des

Erzbischofs. Im 15.

Jahrhundert war

Burgos

Handelszentrum von

Kastilien, verlor

später jedoch immer

mehr an Bedeutung.

1833 wurde Burgos

Provinzhauptstadt.

Im Spanischen

Bürgerkrieg

(1936-1939) war

Burgos bis zur

Eroberung Madrids

Sitz der

nationalistischen

Regierung General

Francos.

|

Uns ist klar, dass es hier

problematisch sein wird, einen Parkplatz in der Nähe

der Kathedrale zu finden. Hier liegt auch die schöne

alte Puente de Santa Maria, und siehe

da, nachdem wir sie überquert haben, entdecken wir

rechts der Brücke einen Busparkplatz. Jetzt sagen

wir einfach mal, dass unser Hiram ein Bus ist, und

setzen ihn hier für eine halbe Stunde ab.

Puente de Santa Maria

Auf der Puente de Santa Maria (Foto unten)

überqueren wir den Rio Arlanzón, einen der

beiden schmalen Flüsse, die durch Burgos

fließen und gelangen auf den Paseo Empecinado,

die schön gestaltete Uferstraße, die entlang der

Altstadt verläuft. Wenn wir uns nach rechts wenden

würden, kämen wir zum El Cid-Denkmal, das ich gerne

gesehen hätte, aber wir müssen uns leider auf die

Besichtigung der Kathedrale beschränken.

So schreiten wir also durch das

Stadttor Puerta de Santa Maria (Foto oben)

aus dem 16. Jahrhundert, das mit schönen Statuen

geschmückt ist, und erreichen nach wenigen Metern

die trutzige Kirche, die den Menschen in Burgos

sicher ebenso viel bedeutet wie uns der Kölner Dom.

Ob es hier auch so herrliche Dom-Lieder gibt? Am Dom

zu Kölle, zu Kölle am Rhing, da läuten die Gocken,

so prächtich un fing, singt es da gleich in meinem

Kopf. Da ist er wieder, mein Lokalpatriotismus. -

Am Dom zu Burgos am Fluss

Arlanzón, da läuten die Glocken so prächtich un

– ja, was reimt sich jetzt vernünftig auf Arlanzón?

Schluss damit, jetzt haben wir dafür gar keine Zeit!

Außerdem erfordern andere Kulturen, dass man

umdenkt. Vielleicht lasse ich ja das mit den Glocken

und reime was auf die Türme – zum Beispiel: sieht

man die Türme von weitehem schon. Na ja. - Noch mit

dem neuen Burgos-Hit beschäftigt, trifft mich der

Anblick der trutzigen Kathedrale mit voller Wucht.

Nachdem wir uns lange in

ehrfurchtsvoller Bewunderung dieses Bauwerks auf dem

Platz vor der Kathedrale aufgehalten haben, kümmern

wir uns um die Eintrittsbilletts zur Besichtigung

der Kirche. Wir erhalten wieder verbilligte Tickets

für arme Pilgersleut’ (1 Euro gegenüber 4 Euro

Normalpreis) und einen feinen Stempel.

|

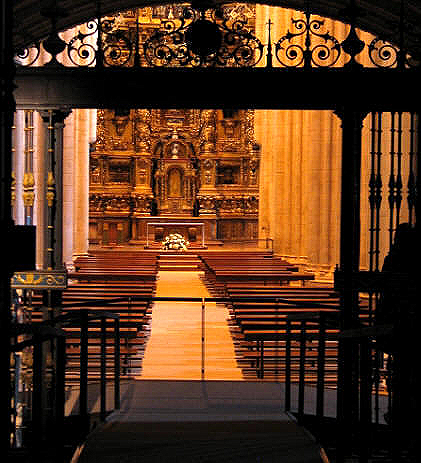

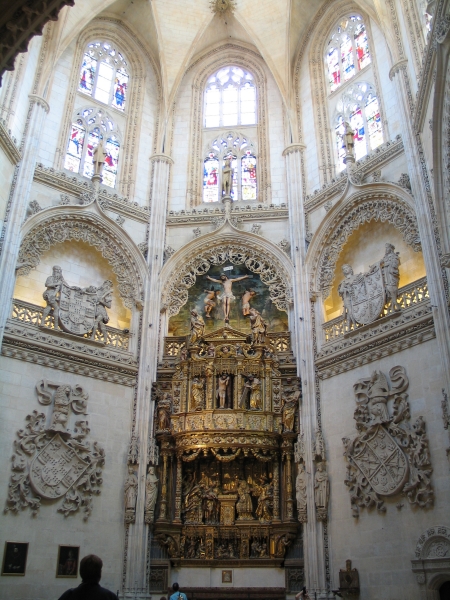

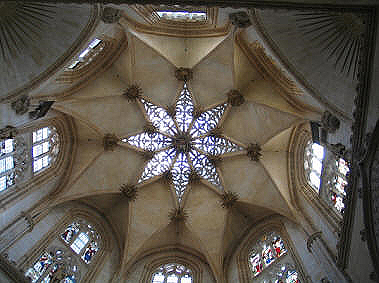

Die

Kathedrale von

Burgos (1221

begonnen und 1567

vollendet) ist eines

der schönsten

gotischen Bauwerke

Spaniens. Nach den

Kathedralen von

Sevilla und Toledo

hat Burgos die

drittgrößte

Kathedrale Spaniens

vorzuweisen. Zwei 84

m hohe Türme

beherrschen die

Hauptfassade. Die

Bischofskirche ist

aus weißem Kalkstein

und hat einen

zweigeschossigen

Kreuzgang. Das

Innere der

Kathedrale besitzt

ein riesiges

ausgeschmücktes

Kuppelgewölbe im

Mittelschiff im

plateresken Stil,

das von Juan de

Vallejo im Jahre

1568 kreiert wurde.

Unter einer

Kupferplatte

befinden sich hier

die Gräber von

Fernán González und

El Cid, den

Nationalhelden von

Burgos. Über die „Escalera

Dorada“, einer

vergoldeten Treppe

von Diego de Siloë

gelangt man zur

Puerta de la

Coronería. Das

zweireihige

Chorgestühl ist vom

Rest der Kathedrale

abgetrennt und wurde

1521 von Felipe

Vigarny konstruiert.

Besonders

bemerkenswert ist

das Portal, "Puerta

de Sarmental" und

die Kapelle "Capilla

del Condestable" aus

dem 15. Jahrhundert.

Unter der gezierten

Kuppel liegen seit

1921 der

Nationalheld

Spaniens, El Cid,

und seine Gemahlin

Jimena begraben.

Die UNESCO hat die

Kathedrale zum

Weltkulturerbe

erklärt

|

Kuppel im Hauptschiff

Chorgestühl

links: Grabplatte des Cid

Capilla del Condestable

Die Capilla del Condestable

wurde von Simon von Köln für den Obersten Feldherren Kastilien-Leóns

Pedro Hernández de Velasco im Jahre 1494 erbaut. Dieser ist hier

auch neben seiner Gattin beerdigt. Ihre Gräber sind jeweils mit

nachgebildeten Figuren geschmückt.

|

|

|

|

Das Condestable-Grabmal

|

Kuppel der Kapelle

|

Puerta del Sarmental

Gerne wären wir nach der Besichtigung der Kathedrale noch ein wenig

über den Paseo del Espolón geschlendert, der wunderschön

angelegt sein soll, aber wir wollen unser Glück nicht strapazieren –

vielleicht haben wir ja bisher noch keine Knolle bekommen. Und

wirklich: Unser Womo wartet frei von lästigen Zetteln an der

Windschutzscheibe auf dem Busparkplatz auf seine Bewohner.

Die

Fahrt durch die Meseta, die wir uns viel trostloser

vorgestellt hatten, geht weiter. So weit das Auge reicht goldene

Weizenfelder. Man kann sich gut vorstellen, dass Hape Kerkeling auf

dieser Etappe durch die Meseta Probleme mit den Augen hatte. Wenn

man stundenlang nur den in der Sonne hell leuchtenden Weizen sieht,

kann das sicher sehr schmerzhaft für die Augen sein. Viele Pilger

berichten wohl, dass die Wanderung durch die Meseta mit zu den

stärksten Eindrücken ihrer Pilgerschaft gehört. Manche glauben, vier

Horizonte zu sehen. Na bitte, der Camino erweitert den Horizont also

nicht nur im übertragenen Sinne.

Unser nächstes Etappenziel ist Frómista mit seiner

alten Kirche San Martin, die die schönste Kirche sein soll,

die die Romanik in dieser Gegend hervorgebracht hat. Der Name

Frómista kommt aus dem Lateinischen - frumentum = Weizen.

Logisch, so viel Weizen haben wir bisher nur auf Sizilien gesehen.

Als wir in dem kleinen, verschlafenen, eher

unansehnlichen Nest ankommen, sehen wir erst einmal zwei trutzige

Kirchen, die zwar wegen ihrer Gewaltigkeit imposant aussehen, aber

nicht recht zu der Beschreibung von San Martin passen, doch

dann entdecken wir die kleine Kirche, die wirklich wunderschön in

der Ausgewogenheit ihrer Architektur ist. Leider ist sie im Sommer

von 14 – 16.30 Uhr geschlossen. Es ist gerade 14.45 Uhr. Da wir

San Martin aber unbedingt besichtigen möchten, genehmigen wir

uns eine Siesta in einem kleinen Lokal, essen Tortilla mit

Kartoffeln und Pilzen und tun etwas für unseren Wasserhaushalt. Es

ist heiß wie in einem Backofen!

Denn verschlossen war das Tor…

Um 16.30 Uhr finden wir uns mit einigen anderen

vor der Kirchentür ein, aber niemand kommt, um uns einzulassen. Erst

nach gut 10 Minuten erscheint der Mann mit dem Schlüssel – und einem

Stempel.

|

Die Kirche San

Martin ist das einzige

Überbleibsel eines einst mächtigen

benediktinischen Klosters. Zwar

fehlt der ihr im Zentrum des kleinen

Ortes der geheimnisvolle Zauber

einer abgelegenen Kapelle wie Eunate,

aber sie gehört zweifellos zum

Schönsten, was die Romanik in Europa

hervorgebracht hat. Der helle,

freundliche Sandsteinbau aus dem 11.

Jahrhundert zeigt eine

außergewöhnliche Harmonie und

Ausgewogenheit: die bedachtsam

gewählten Proportionen, die durch

schlichte Würfelfriese und

ebenmäßige Bögen aufgelockerten

Fassaden, die zwei schlanken, aber

doch gewichtigen Rundtürme sowie die

sparsame und akzentuierte Dekoration

machen aus San Martin ein in sich

geschlossenes Gesamtkunstwerk. Die

315 figürlich gestalteten

Dachkonsolen verraten viel über die

Bilderwelt der Romanik. Auch das

schlichte und lichte Innere wirkt

formvollendet und harmonisch. Fast

schon zu gründlich wurden die

Kapitelle und Bildhauerarbeiten

Ende des vergangenen Jahrhunderts

restauriert und einzelne Skulpturen

ganz ersetzt (ein »R« kennzeichnet

diese Arbeiten).

Hier ist ein

frühromanischer Bau durch kluge

Planung, handwerkliches Können und

königliches Mäzenatentum ‑ Sofia

Mayor, die Frau des navarrischen

Königs Sancho, stiftete 1066 den Bau

‑ zur Perfektion gelangt.

Geöffnet ist San Martin täglich von

10 ‑ 14 und 16.30 ‑ 20 Uhr (1.10. ‑

30.6. Mo und Di geschlossen). Der

Eintritt ist frei.

|

Das lange Warten hat sich gelohnt. San Martin beeindruckt uns

wirklich. Dieser klar gegliederte, schlichte Kirchenraum, der von

Licht durchflutet ist, vermittelt eine völlig andere Botschaft als

die dunkle Kathedrale in Santo Domingo de la Calzada, in der ich

mich gestern wirklich bedrückt fühlte. Sozusagen eine frohe

Botschaft… Es muss schön sein, in dieser Kirche ein Kind zu taufen,

ihm hier das Motto mit auf den Lebensweg zu geben: Der Glaube an ein

göttliches Wesen macht glücklich und frei von Lebensangst.

Sankt Martin und Sankt Jakobus

Es

ist 18 Uhr, als wir in Sahagún ankommen. Der

Campingplatz Pedro Ponze liegt ca. 1 km hinter dem Ortsausgang

und ist ein Abklatsch des gestrigen Platzes – geprägt von

Dauercampern, nur ein wenig kleiner und nicht ganz so komfortabel.

Zwischen Wohnwagen und Vorzelten findet unser Hiram ein Plätzchen

und ist die Sensation des Tages für alle in den Vorzelten

herumsitzenden Mamas, Papas, Omas, Opas und Pänz (mit überwiegend

grimmigen Gesichtern).

|

Camping Pedro Ponce |

|

Carretera León 1 |

|

24320 Sahagun, Spain |

|

Tel. 987 780 415 |

Einige Meter entfernt liegt das städtische Schwimmbad, zu dem wir

kostenlos Zutritt haben. Klar, dass wir sofort in Richtung Wasser